風味のよい牛乳の生産を目指して

No2 脂肪分解臭 ~乳脂肪球の構造と発生のメカニズムについて~

No2 脂肪分解臭 ~乳脂肪球の構造と発生のメカニズムについて~

はじめに

第1回では「おいしい牛乳」の定義が実は難しいこと、逆に「おいしくない」とされる牛乳=異常風味について軽く紹介しました。現在、実際の酪農現場で異常風味が発生した場合、大抵は「脂肪分解臭」、「自発性酸化臭」、「移行臭」のいずれか、もしくはそれらの併発が原因となることがほとんどです。これから3回の連載では、それぞれの異常風味についてどのように発生するのか、また、その発生要因と対策について紹介していきます。今回は、「脂肪分解臭」の発生と関連が深い乳脂肪が乳汁中でどのような形で存在しているか、からはじめていきましょう。

生乳中で乳脂肪はどのように存在しているか

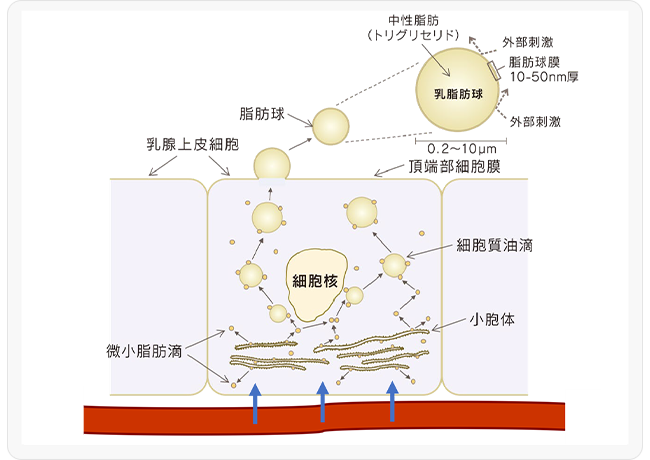

乳脂肪は、生乳中で脂肪球という球状で存在していることはご存じかと思います。しかし、その構造までとなると意外と知られていません。乳脂肪は、乳牛の乳腺に存在する乳腺上皮細胞という細胞の中で作られます。まず、乳脂肪の基となる脂肪滴が作られ、それが細胞内を移動する間にくっつきあって大きな脂肪滴となります。これが乳腺上皮細胞の乳汁中側に到達した際に、上皮細胞の細胞膜でプルンと包まれて、乳汁中に放出されます。これが乳脂肪球です(図1)。

図1.乳腺上皮細胞での乳脂肪の作られ方

しかし、でき方だけではその構造は想像できませんね。乳脂肪球は直径約4μm(μm = 1/1000 mm)の球状であり、非常に薄い乳脂肪球膜で覆われています。この脂肪球膜の厚さはわずか10~20nm(nm = 1/1000 μm)しかありません。脂肪球膜で包まれた中身は中性脂肪(トリグリセリド、トリアシルグリセロール)であり、乳脂肪の95~98%はこの中性脂肪でできています。中性脂肪自体はもちろん油そのものなので水にはなじみません。脂肪球膜は内側が親油性、外側が親水性の三層構造になっており、この脂肪球膜で覆われてはじめて乳脂肪球という形状で乳汁中に存在できます。

詳しいことはおいておいても、乳脂肪が乳汁中で乳脂肪球という形で存在している、その脂肪球は脂肪球膜という非常に薄い膜で覆われていることは覚えておいてください。この脂肪球膜で覆われていることで、乳脂肪球は乳汁中の中で存在でき、脂肪球同士がくっつきづらくなっています。

脂肪分解臭の特徴と発生メカニズム

脂肪分解臭(ランシッド)は、その字の通り、乳脂肪が分解されることにより発生する異常風味です。風味的な特徴としては、酪酸臭、ヤギ臭などと表現され、生乳であるのに熟成が進んだチーズのような風味がします。これも程度が弱ければ、いかにも乳らしい風味として受け入れられますが、程度が強いと口に含むのもはばかられるような状況になり、異常風味と判断されます。

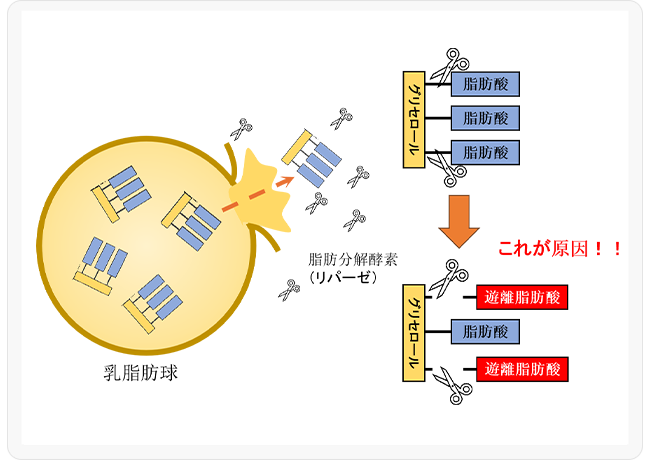

発生メカニズムは比較的単純です(図2)。まず第一段階は、乳脂肪球を保護している脂肪球膜が崩壊して乳脂肪球内の中性脂肪が乳汁中に露出します。そうすると、生乳中にはリパーゼ(中性脂肪を分解して脂肪酸を遊離させる酵素)が十分量存在していて、中性脂肪を分解し遊離脂肪酸が増加、脂肪分解臭が発生、となります。残念ながら、乳牛(反芻動物)の脂肪を構成する脂肪酸には短い鎖長(揮発性が高く、臭い)の脂肪酸が多く含まれていて、しかもそれらの脂肪酸がリパーゼの影響を受けやすい外側にくっついています。発生させたくありませんが、脂肪分解臭の発生は乳牛の宿命なのかもしれません。

図2.乳脂肪球膜の崩壊による中性脂肪(トリグリセリド)から脂肪酸の遊離

脂肪分解臭はどのような条件で発生するか

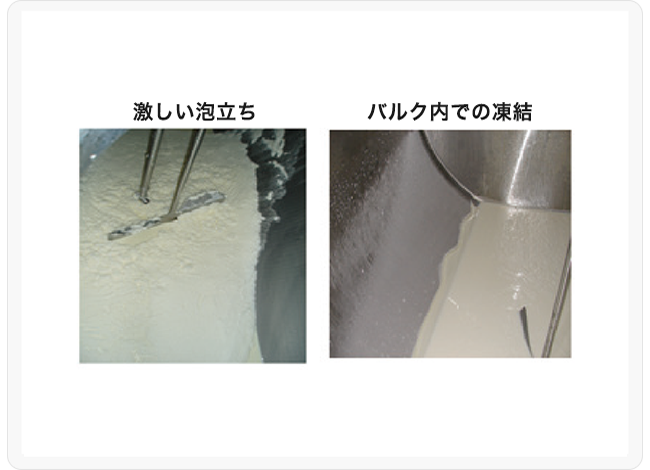

脂肪分解臭の事例として最も多いものは、物理的刺激による脂肪球膜の崩壊が原因の事例です。バルククーラー内での過攪拌、凍結、パイプラインのゆがみ、などです。過攪拌および凍結については、バルクタンクのサイズに対して投入量が少ない(乳量が少ない)場合に起こりえます(図3)。投入量が少なく乳がアジテータに届いていない、もしくはわずかしか届いていないような状況です。季節的に分娩が偏るなど、乳量に大きな変動がある場合は注意が必要です。ロボット搾乳はそもそもラインの構造が複雑で、初回投入が少なくなりがちですので、こちらも注意が必要です。

図3.バルククーラー内での激しい泡立ち、凍結

もう一つの要因は、脂肪球の大きさです。脂肪球は大きい方が割れやすいそうです。これは、脂肪球膜の厚さ(薄さ?)に対する脂肪球自体の質量が大きくなることが要因です。したがって、脂肪球が大きいと、割れやすいということです。脂肪球が大きくなる具体的な条件としては搾乳回数(1日3回以上)、乳期の偏り(泌乳初期・末期)、産次(初産)が知られています。搾乳回数が多いと、脂肪球の細胞膜の再生がおいつかず大きくなるようです。8時間以上の搾乳間隔が望ましいとされています。ロボット搾乳では設定次第で1日複数回の搾乳が可能です。しかし、脂肪分解臭の観点からは、牛群平均で1日3回未満になるような設定が望ましいです。また、牛群の偏りについても要注意といえるでしょう。

また、栄養状態が悪いときや、パルミチン酸多給時にも遊離脂肪酸濃度が上昇することが報告されています。低栄養状態での遊離脂肪酸濃度の上昇についてはメカニズムは不明ですが、現象的には上昇することが確認されています。もしかしたら、血液中の遊離脂肪酸(NEFA)が漏れでているのかもしれません。現在、低乳脂率への対応策としてパルミチン酸を主体とする脂肪酸Caが良く用いられます。なぜパルミチン酸脂肪酸Ca多給時に脂肪分解臭が発生しやすいかについては、不明(リパーゼ活性が上昇?)ですが注意が必要です。

予防・対応策としては

近年、脂肪分解臭の指標となる遊離脂肪酸(FFA)値が簡易かつ迅速に測定できるようになってきました。バルク乳の旬報や牛群検定などで、FFAの値を目にする機会が増えてきたと思います。要注意なレベルは世界的にも2 mmol/100g of fatとされています。筆者の経験上でもこの2 mmolはかなり高い値になります。また、FFA値は牛群の栄養状態を反映(栄養状態が悪い場合は高い)します。栄養管理上の観点からも、FFA値の日々の変動に注目されると良いと思います。