良質乳生産に向けた乳房炎コントロール

No3 選択的乾乳期治療をご存じですか?

No3 選択的乾乳期治療をご存じですか?

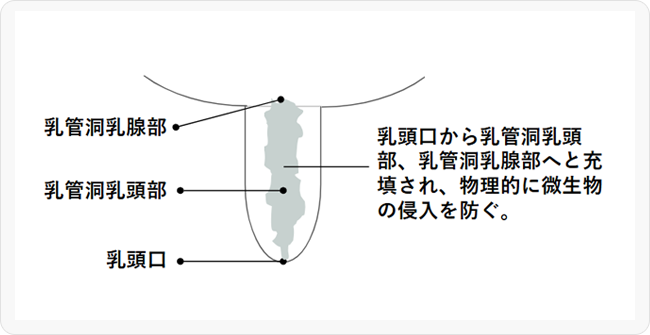

今年の9月、乾乳期の乳房炎を予防する「乳房注入型乳頭シール剤」が発売されました。ご存じの方も多いかと思います。これは、乳頭口からペースト状のものを注入し、乳管洞(乳頭管)を内部から塞いで、物理的に乳房炎原因菌が乳房内に侵入するのを防ぐものです(図1)。乳房炎を予防すると紹介されていますが、これは抗生物質のような薬剤ではありませんので、殺菌効果も消毒効果もありません。単に物理的に乳管洞(乳頭管)に「栓」をするものです。今回は、なぜ薬効のないものが乳房炎予防効果を期待して販売されたのか、その背景について解説します。

図1.乳房注入型乳頭シール剤のイメージ図

1.はじめに

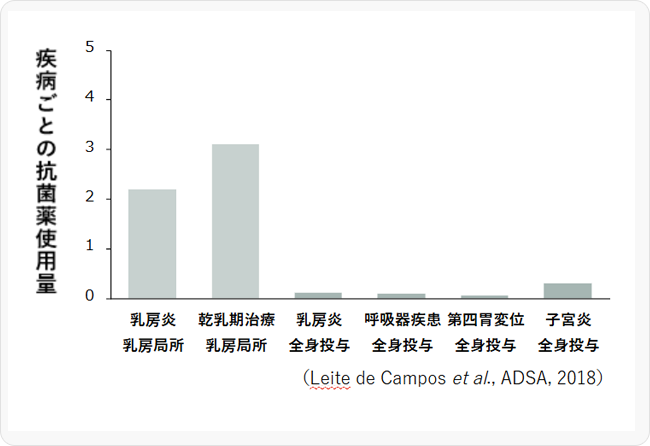

「選択的乾乳期治療」という言葉をお聞きになったことはありますか?国内で一般的に行われている乾乳時に全頭全乳房に乾乳軟膏を注入する方法(Blanket Dry Cow Therapy:BDCT)に対して、「選択的乾乳期治療」とは抗生物質が必要な牛や乳房だけを選んで乾乳軟膏を注入する方法(Selective Dry Cow Therapy:SDCT)のことを言います。乾乳直後と分娩前後は、泌乳を停止することや分娩による生理変化、飼養環境の変化によって、乳房炎に罹患しやすい時期であることが知られています。また、乾乳時の乾乳軟膏の注入は、乳汁の排出(搾乳)が無いことから抗生物質の効果が長時間持続すると考えられ、乳房炎治療に適していると考えられています。1970年代以降、BDCTは乳房炎治療と予防に効果的とされ広く普及しました。しかし、これによって、乾乳軟膏は乳牛に対して最も使用量の多い抗生物質となりました(図2)。近年、抗生物質の過剰使用による薬剤耐性菌の出現リスクが懸念されていますが、SDCTはこの問題に対応する新しい方法として注目されています。

図2.乳牛の病気ごとの抗生物質使用量の比較

2.抗生物質の使用とそのリスク

酪農分野において抗生物質は、乳牛の健康管理や生産性向上に欠かせない一方で、これらの抗生物質にはヒト医療で使用されているものと共通のものも含まれています。そのため、家畜に対して不適切あるいは過剰に抗生物質を使用してしまうと、薬剤耐性菌が出現し、それがヒト医療にも悪影響を与えるのではないかと心配されています。特に、乳牛に対しては、BDCTが乳房炎の治療だけでなく予防目的としても使用されていることから、その利用が見直されています。そこで抗生物質の使用を制限するために、2000年代以降、牛や乳房の状態に応じて抗生物質を使用するSDCTが欧州を中心に広がり始めました。世界各国でSDCT導入が進んでいますが、日本では依然としてBDCTが主流です。

3.世界のSDCTの現状

国際酪農連盟(酪農乳業に関する非営利国際団体)が2019年に行ったアンケート調査によれば、加盟国の74%がSDCTを実施しているとしています。牛や乳房を選択する方法は、体細胞数や産子数、過去の治療歴等であり、基準は国によって様々でした。また、それらの国々の多くでは、乾乳軟膏を使用しない牛や乳房に対して乳房注入型乳頭シール剤を使用することで乾乳期や周産期の乳房炎を予防することが推奨されています。これまで日本でSDCTが進まなかった理由の1つは、乳房注入型乳頭シール剤が使用できなかったことも原因だと考えられます。

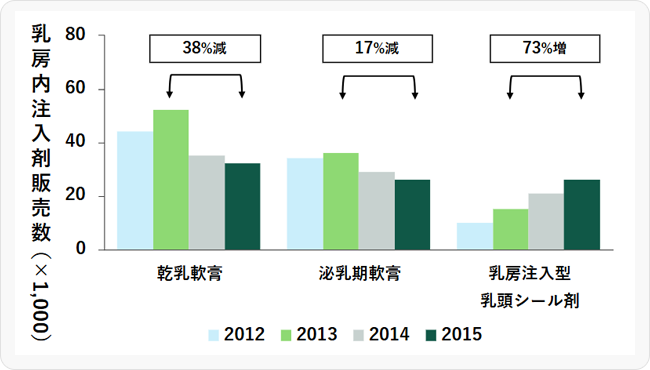

諸外国でSDCTの取り組みは盛んにおこなわれていますが、その中でも先進的な活動を行っているオランダの状況について簡単に紹介したいと思います。オランダでは2014年に「乾乳期における抗生物質使用ガイドライン」が導入され、抗生物質の使用が大幅に削減されました。初産牛で体細胞数が15万/ml以下、2産以上の経産牛で5万/ml以下の場合、抗生物質を使用しないという基準が設けられ、その結果、乾乳軟膏の使用は38%減少しました(図3)。一方で、乳房注入型乳頭シール剤の使用は73%増加し、乳房炎の発生率を抑えつつ、抗生物質の使用削減が成功しています。

図3.オランダの乳房炎用乳房内注入剤販売数

4.北海道内の乾乳軟膏使用状況と分娩後の乳房炎発生状況

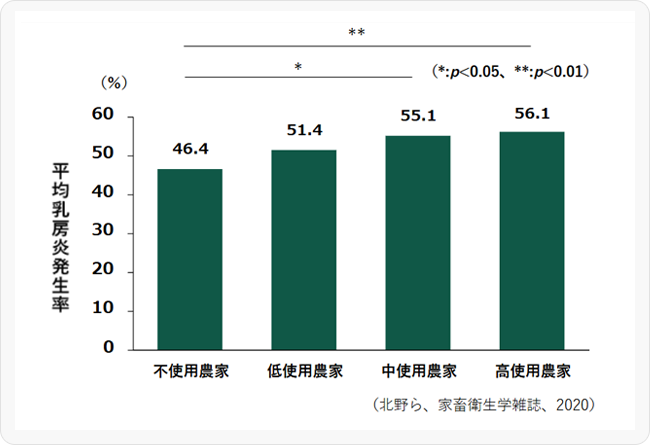

著者らが、乾乳軟膏の使用率と分娩後の乳房炎発生状況の関連性を見出すことを目的に、北海道内の酪農家1,579戸、乳牛142,361頭を対象に行った調査では、乾乳軟膏の使用率が高いほど分娩後の乳房炎発生率が高い傾向が確認されました(図4)。これは、乾乳軟膏の使用が分娩後の乳房炎を誘発するということを言いたい訳ではもちろんありません。著者は、乾乳軟膏は乾乳時の乳房炎治療には有効だけれども、分娩後の乳房炎発生抑制に結び付くとは限らないと考えています。また、個体状態や飼養衛生管理が良好であれば、乾乳時に必ずしも乾乳軟膏は必要ないと推測しています。そのため、現在広く行われている治療と予防を兼ねたBDCTから、予防的な使い方を見直して、感染乳房を選択的に治療するSDCTへと見直す時期に来ていると考えます。

図4.乾乳軟膏使用率による次期泌乳期の平均乳房炎発生率

5.乾乳期治療を考える

乾乳期治療は、これまで治療と予防の2つの側面を持っていました。今の世界的な流れでは、抗生物質の予防的使用は望まれません。どの牛に対して抗生物質を用いて乾乳させるのか?という問いに答える時代となってきました。日本でもBDCTからSDCTへの移行が望ましいと考えますが、SDCT導入には酪農家の皆さんが安心して乾乳を迎えることのできる技術が必要です。そのためには、諸外国で実績のある乳房注入型乳頭シール剤の利用が第一選択肢として考えられますが、日本でもオランダのガイドラインのような利用基準を定めることが望まれます。SDCTの普及には、我々研究者やSDCTに賛同くださる酪農生産者、獣医師、動物用医薬品企業等の皆さんが協力し、日本の酪農環境に適した治療法や予防技術を確立することが大切だと考えています。