牛群検定情報を飼養管理に活かそう!

No4 「子牛の生産状況」について見る

No4 「子牛の生産状況」について見る

乳用後継牛の確保に大きな影響を及ぼす子牛価格が、やや落ち着きを取り戻したようです。しかし、まだまだ予断を許しません。こうした事態に対応するために繁殖成績を改善していても、分娩や子牛の死亡事故は後を絶ちません。そこで今回は、牛群検定で把握できる範囲でその実情を紹介したいと思います。酪農生産者の皆さんにはご自分の子牛管理と照らし合わせ、飼養管理の向上に役立てていただきたいと思います。

1.乳用雌牛の生産状況

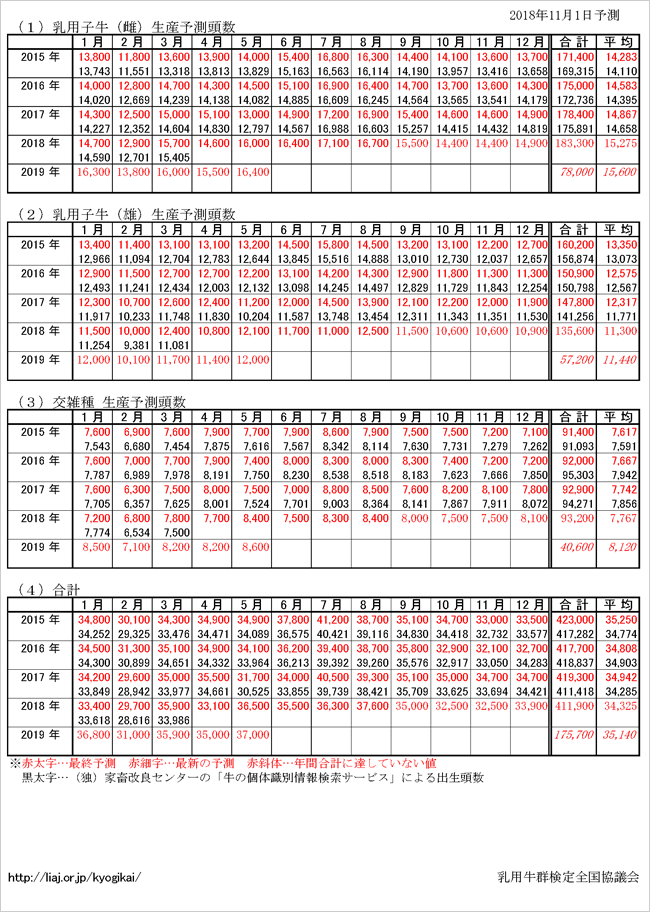

家畜改良センターのホームページ(HP)には、耳標装着時の出生報告を集計した値が公表されています。図1はその値を編集し、グラフ化したものです。ただし、2018年度についてはまだ公表されていないため、乳用牛群検定全国協議会が予測したものを示しました。それによると、13年度以後減り続けた乳用雌牛が17年度に増加に転じ、18年度はさらに増頭する見込みとなっています。この現象の大きな要因が性選別精液にあるのは明らかで、雄子牛の出生は一貫して減少し続けています。

なお、予測情報は乳用牛群検定全国協議会がHP上で毎月公開しているもので、誰でも閲覧することができます(http://liaj.or.jp/kyogikai/)。または「乳用牛群検定全国協議会」で「検索」してください。

図1 最近の乳用種子牛の出生動向および予測(全国)

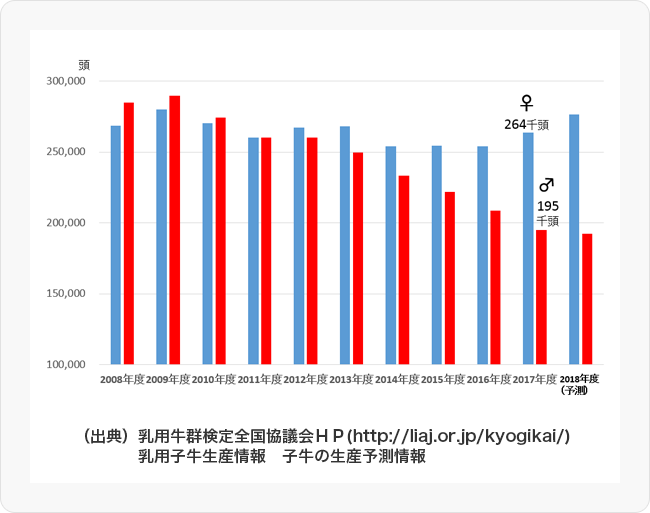

2.分娩管理

性選別精液の活用などで雌を受胎することが増えても、分娩事故を減少させなければ乳用雌牛の生産性に効果はありません。図2は、北海道における死産と早産の状況を示しました。一般的に死産率は5%を超えると要改善といわれますが、北海道での死産の発生率は年間5.86%にも達しています。中でも、初産は8.32%という高い比率となっています。

死産とは本来、子牛が死亡状態で娩出されたものを言いますが、牛群検定では自然分娩で子牛が死亡した状態で発見されたものも含みます。冬季では、生後凍死しているケースがかなり含まれると考えられます。北海道の厳しい寒さが一つの原因であり、冬季においては分娩立会が必要であることを示しています。

もう一つの大きな要因は早産です。牛群検定では、分娩報告の検定牛のうち妊娠期間が180~270日を早産、179日以下を流産としています。図2に、死産に占める早産を表示しました。もし早産を回避できれば、各産次でそれぞれ2%程度改善できる可能性が示されています。感染性に関するものは獣医師の診療を受ける必要がありますが、飼養管理に原因があることが多いのも事実です。飼養管理面については農家自身で確認してみてください。冬季に多い事例は、凍結による転倒、濡れた牛床や敷きわら不足による冷え、寒冷によるストレスなどが挙げられます。

図2 北海道における死産と早産(※)(牛群検定 2017年)

※死産にしめる早産

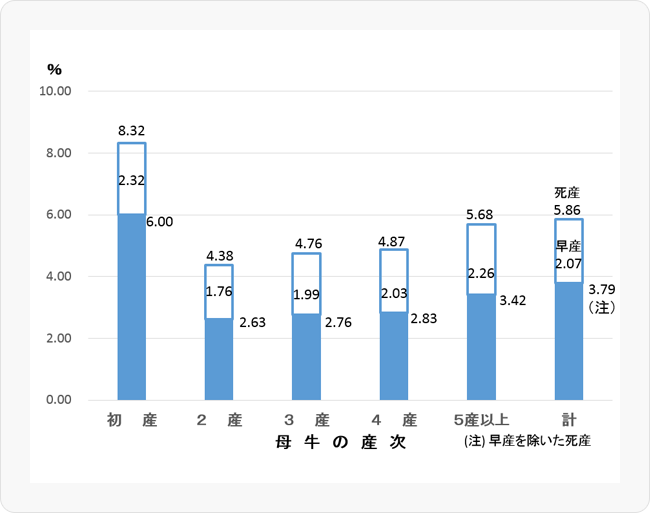

3.子牛の早期死亡

雌子牛が増頭基調に変化したとすれば、今後に向けて明るい兆しとなります。しかし、せっかく生まれた子牛が事故などで損耗してしまえば、文字どおり元も子もありません。そこで、牛群検定で把握できる生後1カ月程度までの損耗関連の情報について紹介します。

図3は、北海道において子牛(性別、品種を問わない)が生後1週間程度で死亡したと考えられる推計値です。推計の方法は、個体識別(耳標)による出生報告がないのに、牛群検定では分娩報告されているものを推計しました(図4)。もし、図3に示した北海道の平均以上に1週間の死亡頭数が多い場合は再度、初乳の与え方や子牛の保温方法を確認してみてください。

初乳給与は、一般的には生後6時間以内に2L以上の初乳を2回、さらに12時間以内に2L以上の合計6L以上を給与します。もし羊水を飲み込んでいた場合は、羊水による希釈を避けるため、6時間以内であれば起立を待ってからの方がベストとされています。初乳の質も重要です。免疫グロブリンは、初産牛よりも2産以上の方が多く含まれます。

また、子牛の保温方法としては分娩後、羊水などは速やかに清潔なバスタオルで拭き取り、清潔な敷きわらを十分に入れます。カーフジャケットやウオーマーは大変有効です。場合によってはカーフハッチの防寒対策や加温設備も必要です。

図3 北海道における子牛の早期死亡(※)(牛群検定 2017年)

※推定新生子牛早期死亡、生後一週間程度で死亡した推測される子牛の比率

図4 推定新生子牛早期死亡とは?

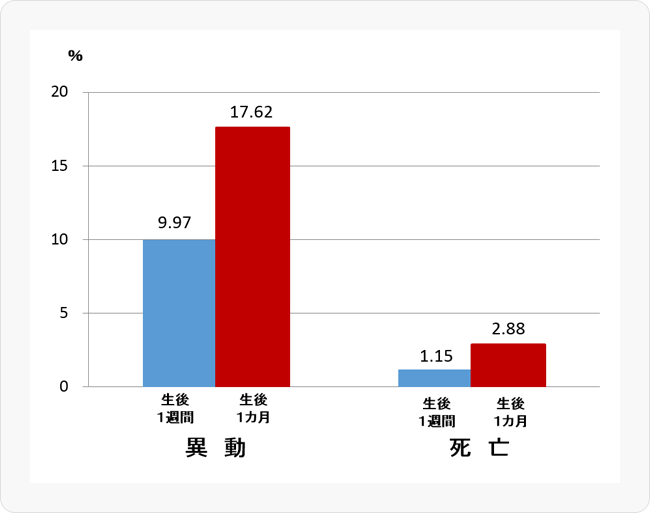

4.乳用雌子牛の異動と死亡

図5は、北海道における子牛の異動と死亡を示したものです。図3と異なり、個体識別(耳標)で出生報告を行ったものによる集計値なので、乳用雌子牛だけとなります。北海道では子牛の育成預託が盛んに行われており、生後1週間で9.97%、生後1カ月で17.62%もの子牛が異動しています。さて、問題の子牛の死亡は、耳標を装着した雌子牛でも生後1週間で1.15%が死亡しています。図3とは集団が異なるので一概には言えませんが、耳標装着前に1.98%、装着後に1.15%が死亡していることになり、3.13%が生後1週間で死亡していることになります。

図5 北海道における乳用雌子牛の異動と死亡(牛群検定 2017年)

5.実態を把握して役立てて

子牛は死亡すればすぐに片付けられてしまうので、これまでなかなか実態を知ることが難しく、集計することができませんでした。今回示した各集計値の利用法としては、農家自身または技術指導に携わる人たちが子牛の死亡実態を調査・把握した際の比較対象として役立てていただきたいと思います。

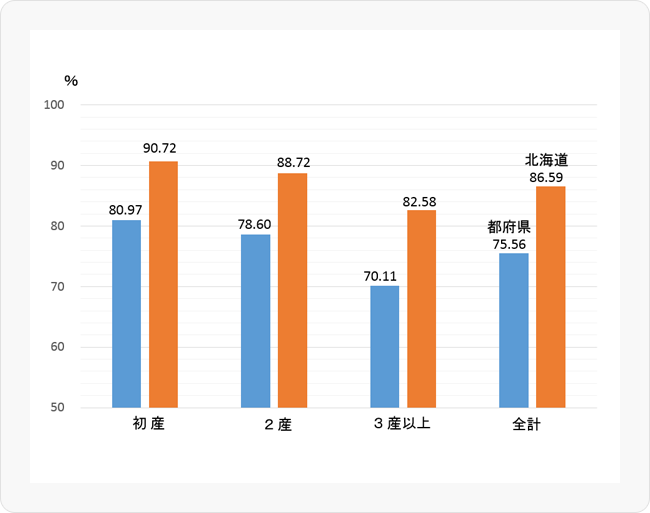

6.自家生産牛

図6は、17年の牛群検定農家に繋養されている牛のうち、自牧場で生産されたものを集計したものです。自家生産牛の比率は北海道が高い結果となっていますが、産次別に見ると北海道・都府県共に若い牛ほど自家生産の比率が高まっています。これは子牛価格が高額であることから、乳用後継牛の自家生産が見直されている結果であると考えられます。

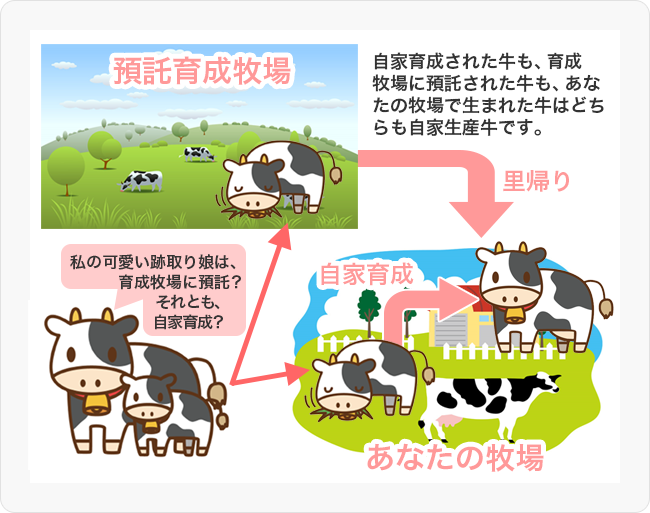

なお、自家生産牛とは図7に示したように、哺育や育成を他者に預託して行った牛も含みます。その点で、従来取り上げられてきた自家育成牛という言葉と意味が異なります。

図6 牛群検定における自家生産牛の比率(2017年)

図7 自家生産牛とは?

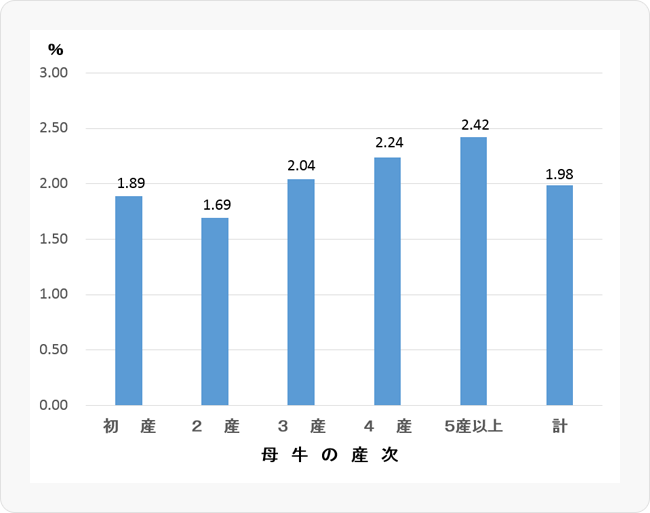

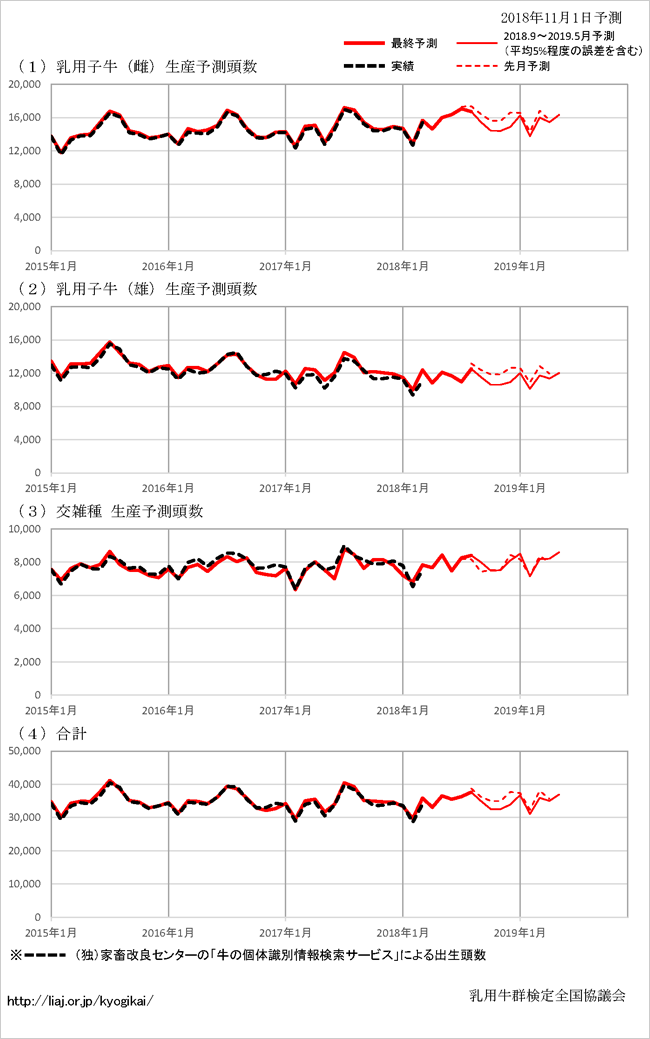

7.今後の乳用雌子牛の生産予測

図8と表1に今後、北海道内で生産されると予測される子牛の頭数を示しました。全国と都府県の動向も併せて乳用牛群検定全国協議会がHP上で毎月公開しているものです。

牛群検定から予測される頭数が赤、家畜改良センターから年に1回公表される個体識別情報の値が黒で示されています。北海道においても、乳用雌子牛の生産は、17年から増頭の傾向が見られ、18年、19年とその傾向が継続する予測となっています。注意すべきは、雌、雄、交雑種などを合計した分娩数です。分娩数そのものは“維持”にとどまる傾向と予測されます。雌子牛増頭の傾向はあるものの育成期間を要するため、まだ搾乳牛として活躍する頭数が増頭するまでには至らないという予測になっています。

図8 子牛の生産予測情報<北海道>

表1 子牛の生産予測情報<北海道>