牛群検定情報を飼養管理に活かそう!

No7 牛群検定における乳成分値の活用

No7 牛群検定における乳成分値の活用

今回は、牛群検定における乳成分値の活用について紹介します。乳成分値は乳価に関与する重要な指標ですが、乳牛の健康管理にとっても欠かすことのできないものです。

1.乳脂率

(1)概略

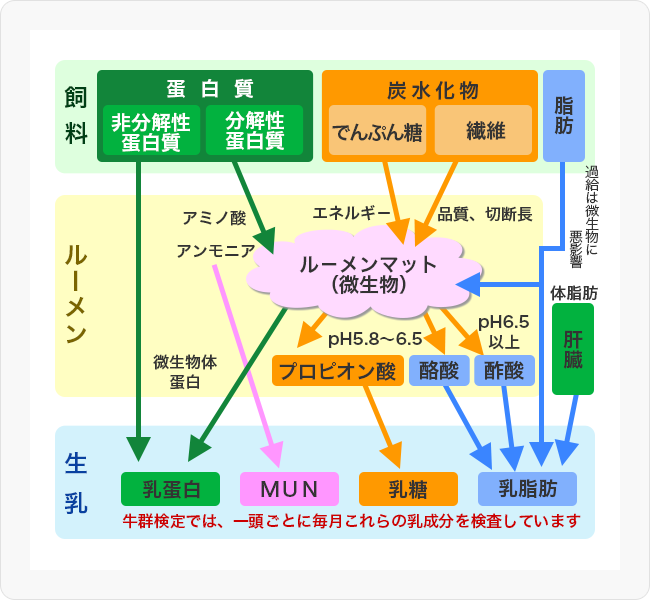

反芻動物である乳牛にとって最も重要なのは、しっかりしたルーメンマットを形成することです(図1)。そのためには、良質な粗飼料(繊維)を十分に与えることが重要です。さらに、微生物が効率的に繊維を分解できるよう、適切な濃厚飼料(でんぷん、糖)によって微生物が利用しやすい環境を整える必要があります。

健康なルーメン内ではpHが6.5程度に保たれ、酢酸菌が優位に立ちます。そうすると、VFA(酢酸、酪酸、プロピオン酸等の低級脂肪酸の総称)としては主に酢酸がルーメン内で作成されることになり、生乳中に粗飼料に由来する牛乳本来の乳脂肪(短鎖脂肪酸)が生まれます。

(2)検定成績の活用

乳脂率5%以上となる検定成績は、牛が徐々に削痩し、体調不良となってくる代表的事例とされています。高泌乳牛は分娩後に採食量が伴わないと、体脂肪(図1)が分解され削痩します。体脂肪は、NEFA(遊離脂肪酸)として血中に放出されます。通常であれば、牛は粗飼料をルーメンで分解したVFAから乳脂肪を作りますが、これは短鎖脂肪酸として3.5~4.0%の乳脂率となります。しかし、体脂肪由来のNEFAの場合、長鎖脂肪酸として5%以上の乳脂率となります。

このメカニズムにはもう一つ大事なことがあります。NEFAは肝臓を経由しますが、その際に肝臓に付着しやすく、脂肪肝の要因となってしまうことです。脂肪肝は、さまざまな周産期病(ケトーシス、繁殖障害、第四胃変位等)の引き金になりやすい病気です。また、この事象は分娩後、食欲が減退する60日目までに発生することが知られており、ちょうど授精適期と重なることから繁殖にも影響するといわれています。

図1 飼料成分と生乳成分の関係

2.乳蛋白質率

(1)概略

生乳中の飼料由来の蛋白質は二つあります(図1)。一つは加熱大豆のようにルーメンで分解されずに下部消化管で吸収される非分解性蛋白質で、バイパス蛋白と呼ばれることもあります。もう一つは分解性蛋白質です。これはルーメン内で微生物によりアンモニアに分解され、微生物の体を構成する蛋白質として作り変えられたものを下部消化管で吸収するものです。

(2)検定成績の活用

検定成績表で乳蛋白質率が2.8%以下の場合、分解性と非分解性の両方の蛋白質が不足していると考えられます。特に分解性蛋白質が低いということは、その担い手であるルーメン内微生物が不足しているということなので、反芻動物である乳牛にとって健康管理上好ましいことではありません。

微生物は蛋白質だけでは増えません。栄養源として炭水化物(でんぷん)が必要となります。このことから、検定成績表で乳中の蛋白質率が2.8%以下のときは、栄養不足として捉えます。この事象も分娩後60日目までに発生しやすく、栄養不足から乳量を減少させ、発情や受胎率といった繁殖成績に悪影響を与えます。

3.P/F比

前述の乳脂率と乳蛋白質率の活用には、季節変化という注意点があります。どちらの乳成分も夏季に低く、冬季に高いという傾向があります。そこで、P/F比=(乳蛋白質率)÷(乳脂率)という考え方があります。比にすることで、季節変化をある程度補正でき、年中いつでも一定の尺度でデータを見ることができます。0.9以上は栄養過多、0.7以下は栄養不足といわれています。

4.追跡調査

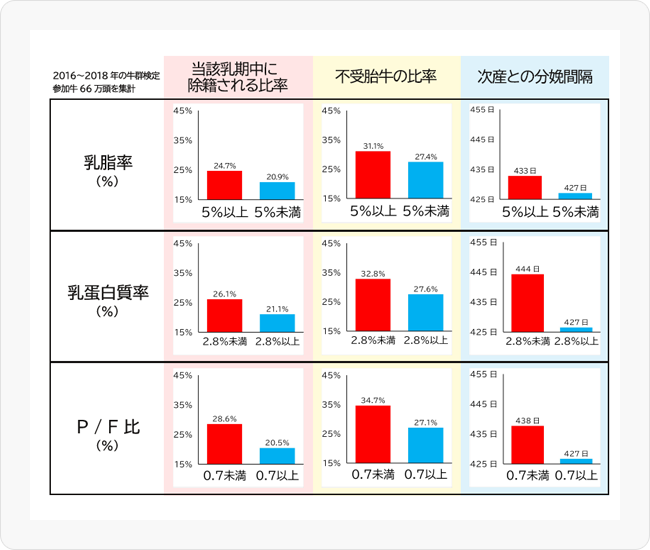

以上の内容は、牛群検定の活用としてはよく知られていることですが、実際に分娩後60日までにこのような成績となった牛は、その後どうなってしまったのか…。追跡調査したのが図2です。

(1)当該乳期中に除籍される比率

これは、分娩後60日までの各乳成分値により、その後の泌乳期間中に除籍(淘汰)された比率を調査したものです。除籍理由は問わないので、乳成分値と除籍されたことの直接の因果関係は必ずしもありません。乳脂率5%以上、乳蛋白質率2.8%未満、P/F比0.7未満のいずれもが、当該乳期中に除籍される比率が高いことが分かります。その中でもP/F比が0.7以下の場合は28.6%もの牛が除籍され、ほかより8.1%も高いことが分かります。

(2)不受胎牛の比率

これは、不受胎のために除籍されてしまった牛の比率を調査したものです。本調査では次産分娩がなかった牛を集計しています。従って、意識的に人工授精しなかったようなものも含んでいます。いずれの乳成分値でも前項同様の傾向が見て取れます。とりわけ、P/F比の影響が大きいことが分かります。

(3)分娩間隔

これは、受胎した牛の分娩間隔の集計結果です。分娩間隔は発情発見等にも左右されますが、ここでは次産分娩したものすべてを集計しています。同集計でも同様の結果ですが、特に乳蛋白質率が2.8未満の場合、17日間も分娩間隔が延長するようです。

図2 北海道における分娩後60日までの乳成分の影響

5.MUN

(1)概略

図1に戻ります。飼料の分解性蛋白質は、微生物によりアンモニアに分解されると記しました。さて、そのアンモニアを微生物が再吸収して、すべて微生物の体蛋白質に再作成されれば良いのですが、なかなかそうはいきません。

例えば、非加熱の大豆粕を大量に与えてしまえば分解性蛋白質が過多となり、微生物が処理し切れずアンモニアが残ってしまいます。アンモニアは毒性のある物質なので、速やかに肝臓に運ばれて無毒化された尿素に作り変えられます。これが血中であればBUN、乳中であればMUNとなります。

MUNの利用としては、一般には8.0mg/dl以下の場合に繁殖に影響が出るといわれています。しかし、前述したように微生物が処理し切れなかったアンモニアがMUNになっているわけなので、MUNが低い場合であっても、乳蛋白質率が3.5%以上と十分高ければ、あえてMUNを高めようとする必要はありません。

6.追跡調査

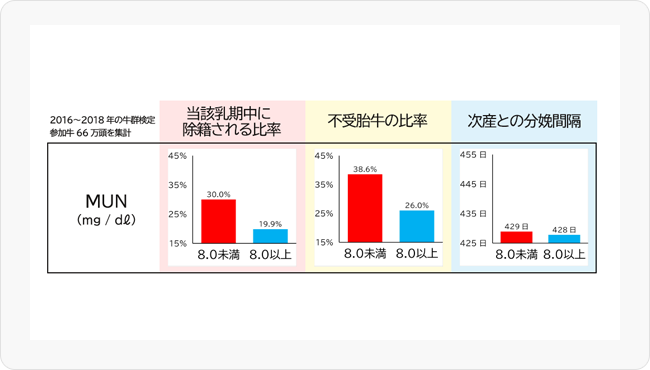

MUNが8.0mg/dl未満と低い場合を追跡調査しました。結果を図3に示しました。

MUNが低い場合、当該乳期で除籍される比率がほかより10.1%高く、さらに不受胎となる比率に至っては12.6%も高いという結果でした。分娩間隔では大きな差となっていないことから、乳蛋白質率との関係が良ければ、受胎率等への影響は小さいものと考えられます。

図3 北海道における分娩後60日までのMUNの影響